画像処理の技術 基礎編

講師 中西成美 さん

画素の話

画像を扱っていると

画素、ピクセル、解像度、dpi、カラー表示方法、等いろいろな用語が出てきてわかりにくい。

相互の関係も含めて調べてみる。

画素

●デジタル画像では、画面は多数の点の集合で構成されている。

その一つの点をピクセル(Px、Pixel、Picture Elementの略)或いは画素という。

画素が多い方が画面の質は緻密で滑らかになる。

●デジタルカメラに装備された撮像素子(CCD)の数を表す単位にも使う。

例えば740万画素のカメラなどという。これをこのカメラの総画素数という。

このうち撮影時に実際使うCCDの数を有効画素数という。3072×2304=7,077,888 画素。

この時撮影した写真の大きさを「3072ピクセル×2304ピクセル」と表示し、画像のサイズという。

解像度

●画素が並んでいる密度をいう。「画像を印刷したとき、画像をディスプレイ上に表示した時、どのくらいの密度で画素

がならんでいるか」「画像をスキャナでスキャンする時、どのくらいの密度で画素として取り込んでゆくか」などを示す

数値で単位はdpi(dot per inch)を使う。

1インチ(25.4mm)あたりの画素数で表す。

●ディスプレイでは、発光素子が縦横に配列されているが、この配列密度は通常1インチあたり72〜96個程度なので、

ディスプレイの画面解像度は72〜96dpiである。

しかし、一方でそのディスプレイの装備している総画素数(発光素子数)を、そのディスプレイの画面解像度、或いは表>

示解像度などと呼び、例えば1024×768などと表現する。まぎらはしいが、カメラが装備するCCDの数で、××万画素

のカメラなどと呼ぶのに似ている。

カラーコード

パソコンの中では画素につける色をコードで表示している。最近のパソコンでは一つの画素に対して、16,773,266種類

の色を割り付けることが出来る。

画像を作成する時の画素数

デジカメで撮影した画像の画素数 カメラが備える撮像素子(CCD)の数できまる。全部のCCDを使用するか、部分的に使用するか、撮影時 の設定で変えられる。 例:700万画素のカメラ 3072×2304=7,077,888(全部使用) →700万画素の写真 2592×1944=5,038,848(部分的に使用) →500万画素の写真 2048×1536=3,145,728(部分的に使用) →300万画素の写真 1600×1200=1,920,000(部分的に使用) →200万画素の写真 640×480=307,200(部分的に使用) →30万画素の写真 スキャナでパソコンに取り込んだ画像の画素数 取り込む画像原紙の大きさと、取り込むときの解像度できまる。 解像度:どのくらいの密度でスキャンするかを表す数字。 dpi(dot per inch)で表す。長さ1インチ(25.4mm)あたり読み取る点の数。 用途が印刷用の場合240〜360dpi、ディスプレイ上で見る場合72〜96dpi位が適当。 例 ハガキ(148mm×100mm)を300dpiの解像度でスキャンして取り込む場合 148/25.4×300=1,748(長辺の画素数) 100/25.4×300=1,181(短辺の画素数) 1,748×1,181=2,064,388(全体の画素数) 画像ソフトで画像を作画する場合の画素数 作画する時、設定するキャンパスサイズと解像度できまる。 (印刷時のドキュメントサイズと印刷解像度) 例 キャンパスサイズ6インチ×4インチ、解像度90dpiの場合 6×90=540(長辺の画素数) 4×90=360(短辺の画素数) 540×360=194,400(全体の画素数) 印刷サイズ(Documentサイズ)・解像度・Pixcel数の関係

画像を表示・印刷する時の、画素数、解像度、表示・印刷される画像の大きさの関係

ディスプレイに表示する場合

液晶の場合ディスプレイの解像度は発光素子の配列密度に依存する。

配列密度は1インチあたり72〜96なので、画像解像度は72〜96dpi

例

画素数が640×480の画像で、液晶の解像度が92dpiの場合、液晶上の表示サイズは100%表示の場合

640÷92=6.95インチ=177mm(長辺の長さ)

480÷92=5.22インチ=133mm(短辺の長さ)

実際は各種修正が働いて少し表示大きさが異なる。

画像加工ソフト上ではディスプレイの表示サイズを任意に拡大縮小表示が出来る。

縮小の場合は画素を間引く。

拡大の場合は画素を水増しする。

何れの場合も画質の向上にはならない。

元の画像の画素数には影響しない。

画像処理ソフト上でサイズ変更の処置をとると、画像サイズ自身が変わる。

印刷する場合

プリンターの場合は印刷の密度を加減できるので小さいdpiで印刷すれば印刷サイズは大きくなる。その分画質は悪く

なる。

逆に大きいdpiで印刷すれば印刷サイズは小さくなるが画質はよくなる。

従って大きい紙に拡大印刷してしかも画質も良くするためには画像のサイズを大きくして、プリンタの解像度も上げて、

時間をかけて印刷する。

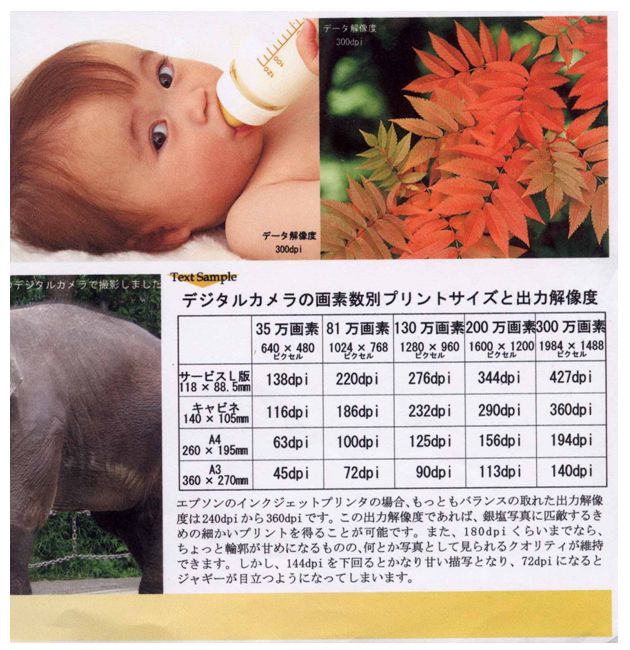

カラー印刷の場合普通240〜360dpi程度の解像度で印刷すると、質のよい画像が得られる。

画像のサイズを大きくするには、画素数の多いカメラを使う、スキャナで高い解像度でスキャンする。

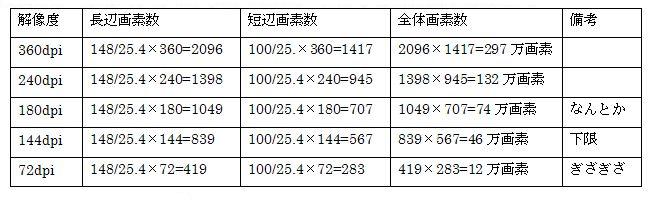

印刷のdpi

240〜360dpiだと良質な印刷、180dpiくらいだとなんとか、144dpiが下限、72dpiだとギザギザ。

例として、これをハガキサイズ(148×100mm)で計算すると下記の表のようになる。

かなり選択範囲は広い。(下記資料参照)

プリンタの解像度

プリンタの性能表示をみると2400dpiとか9600dpiとかの数値がある。

これはここでいう解像度ではなく、インクの粒を吹き付ける密度と思えばよい。一つの画素の色を出すために、数種類

のインクを細かく吹き付けて発色させるので、このレベルの吹きつけ密度が必要となってくる。

紙のサイズに合わせて印刷する場合、画質や印刷速度の設定などともからめて、解像度やピクセル数が、画像ソフト/プ

リンタ側で、自動的に処理されることが多い。

そして、画素数に過不足が生じた時は、適宜水増し*や、間引きをされる。

*水増し(画像の再サンプル)

ニアレストネイバー法、バイリニア法、バイキュービック法

その他

メール添付などのためのサイズ変更

メールに画像ファイルを添付する場合、

大きいサイズのファイルは容量も大きく重い。

OutlookExpressの画面上では、画像は100%サイズで表示されるので、大きいサイズの画像はみにくい。

したがって、サイズを落として(画素数をへらして)使用するとよい。

画像加工ソフトを使ってサイズダウンをする。

PictureManager、PhotoEditor、J-Trim、Paint、PhotoShopElementsなどを使用。

また、WindowsXPの付属機能を使ってもよい。便利で手軽なフリーソフトもある。

*武田さんから「縮小専用」という便利なフリーソフトの説明をしていただきましたので、「ここをクリック」して

御覧下さい。

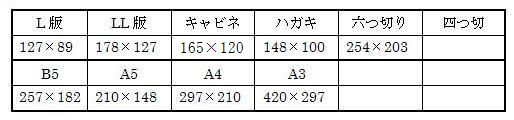

用紙サイズ

ディスプレイの規格

表示解像度、画面解像度などと呼び、Displayの表示総画素数を示す。

●VGA(Video Graphics Array、IBMが設定)

640×480ドット

●SVGA(Super Video Graphics Array、業界団体規格)

800×600ドットがベース

1024×768

1280×1024

1600×1200

256色

16,777,216色(フルカラー)

●XGA(Xtended Graphics Array 、IBMが設定)

1024×768ドット

●SXGA

1280×1024(液晶)

カラーコード

ディスプレイ上の色

#ccffcc→色の三原色R、G、B、混合すれば白色

R、G、B、の夫々を16進数0〜9、A〜Fの2桁で表す。

00=0、ff=256=28→8bit/1つの色で256色表す。

R、G、B→256×256×256=16,773,266色を表す。 =224→24bitカラ−、フルカラー、トルゥーカラーなどともいう。

これに対してプリンタで印刷する場合はC、M、Y、Kの4色混合となり、全部混合すれば黒になる。

このように発色のメカニズムが異なるのでディスプレイ上の色とプリントした色とはかならずしも同じではない。好

みの色を出すには何回も試し印刷をしたりする。

デジカメでの、写真のサイズ、圧縮率、ファイルのサイズ、記録メディアの容量、の関係

●メモリーの種類と容量 種類: XDピクチャーカード 富士写真フィルム、オリンパス、などスマートメディアから 発展したタイプ・半分の大きさ SDメモリーカード キャノン、ニコン、コダック、ペンタックス、 パナソニック、カシオ、など小型なので小型機に多い メモリースティック ソニー (スタンダード、プロ、デュオなどのタイプがある) コンパクトフラッシュ キャノン、ニコン、などの大型カメラに多い マイクロドライブ 超小型HDで、ハイエンド機用、容量が大きい スマートメディア 富士写真フイルム、オリンパス、など (現在は新しくは使われていない) 容量:4、8、16、32、64、128、256、512MB・1、2、4、8、GB コンパクトフラッシュ、メモリスティックPro、マイクロドライブなどは容量大。

表1.記録メディアの容量と記録可能な写真の枚数(Canon IXY Digital 700 の例)

数字は記録可能枚数の目安(撮影条件によって変動します)

画質→SF:スーパーファイン、F:ファイン、N:ノーマル

上表はJPEGファイル(通常デジカメで使用するファイルのタイプ)の場合。

写真の場合、一枚の写真が1つのファイルになる。

●画素数の選択

画素数を多くして撮影すれば、緻密な写真画像となるが、写真のファイルのサイズは大きくなるので、記録可能枚数は

減ってくる。

●画質の選択

一方、JPEGファイルでは画像を圧縮することにより、ファイルの容量を減らしている。

隣り合った画素間であまり変化がない場合はいくつかの画素を同じ画素として情報を処理する。従って画素数を変えな

いでファイルの容量を減らすことができる。この操作を圧縮という。撮影条件で画質の選択(ノーマル、ファイン、ス

ーパーファインなど)をするのは、この圧縮の率(圧縮の程度)を変えていることになる。

そして当然、圧縮率により写真ファイル1枚の容量が変わるので、記録できる写真の数も変わる。上の表で同じ写真サイ

ズでも記録可能枚数が異なるのはそのためである。

圧縮率を上げると画質は落ちることになるが、見た感覚ではそれほど感じないようである。

特殊な撮影条件として圧縮しないファイル形式を選択することもできる。(TIFF形式など)この場合はファイルの容量は

更に大きくなる(例えば200万画素で6MB)

表2.写真のサイズと圧縮率と写真のファイルサイズの関係(Canon IXY Digital 700 の例)

数字は写真のファイルサイズ目安KB

●用途による撮影時画素数の選択

カメラの使用出来る最大画素数を有効画素数という。

これに対して実際に撮影する時は、通常はラージ、ミドル、スモール等、使用する画素数を選択することが出来る。これ

を記録画素数或いは記録サイズなどという。

撮影した写真画像の用途によって必要な記録サイズの大きさを選択すると良い。

サイズが大きいと写真一枚の容量が大きくなりメモリーに格納できる写真の数が減る。

又パソコンなどに格納するときメモリー容量をたくさん使う。

カメラの電池もそれだけ消耗する。

その代わり大きく拡大しても鮮明な画像が得られるし用紙サイズが大きくても緻密な印刷ができる。

また印画紙に印刷するか、ホームページやメールに添付してパソコン上で見るかによってもサイズ選択の基準が変わる。

記録サイズが大きい写真画像はパソコンに移してから、サイズを落とすことが出来るが、逆はできない(サイズを上げ

ても画質はよくならない)

おおよその目安は(ファイルの種類がJPEGファイルの場合)次の表を参考にして下さい。

表3.写真の用途による記録サイズ選択の目安

以上