音のあれこれ

天野雅夫さん

2019.2.22

“音”について少し音響工学的に考えてみました。

人間にとって“音”は云うまでもなく耳で空気振動をとらえ、それが脳へ伝わって音として認識されます。音源から出た空気振動は、

物理的には空気の“粗密”であり、伝わる方向に対して空気の粗密な波として伝播されます。いわば縦波と云われる振動です。

この音の色々な要素を考えて見ますと次のようになると思います。

1)音の強弱、大小 2)音の高低、周波数特性 3)雑音(S/N比) 4)過度特性 5)波形(高調波含有) 6)歪率

7)伝播特性 反射特性

音楽を語るには更に別の色々な要素が加わりますが、ここでは音を中心に進めたいと思います。

- 音の強弱、大小

これは云うまでもなく音の振動の振れ幅の事を云います。振幅が大きければ大きな音となります。最少の音から最大の音までの範囲の大きさの事を ダイナミック・レンジと云うことがあります。 - 周波数特性

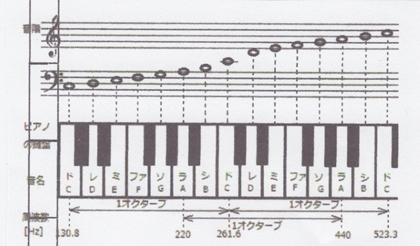

これは音の高低を云います。空気振動の振れ頻度が多ければ高い音になります。これを周波数が高いといいます。周波数が低いと低い音になります。 普通、人間の可聴範囲は50Hz〜12,000Hz位とされていますが、耳の良い人では20Hz〜15,000Hz位まで識別できると云われております。ちなみに 電話は通常、300Hz〜3,400Hzの周波数帯で話すことが出来るようになっています。 - 雑音(S/N比)

雑音は無い方が良いに決まっていますが、雑音はどこにも存在します。コンサートの生演奏会場でも、電子機器を通した音でも雑音が混ざり込みます。 本来の音を「S」、雑音を「N」としてこの比率が問題になります。これの対数での比率を“S/N比”と云い音楽を聴く場合では 45db(デシベル)以上が欲しい所です。 - 過度特性

これはある周波数の音(A)から、別な周波数(B)に移る事を仮定しましょう。この場合、全くAの事を引きずらずにBには移ることが出来ないのが 普通です。いわば音には慣性があります。これは音の出はじめや終わるときの両方に発生します。しかも音が伝わるときの媒体や周波数などによっても 変わります。 実際の音楽などでは、残響や音の歯切れの善し悪しなどとなって現れます。 - 波形(高調波含有)

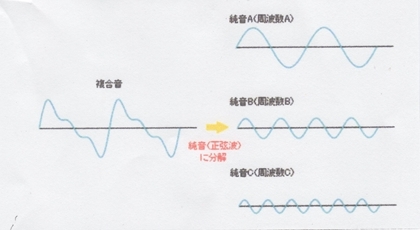

自然界の音には、単一周波数の音など殆どなく、何らかの周波数成分を含む音です。(音楽で使う“音叉”は比較的単一周波数で正弦波に近いもの です)音の“音色”はこの波形の違いで決まります。つまり、基本周波数の音の高さでも、その周波数の2倍、3倍、・・・・X倍(高調波成分と 云います)の周波数成分が適量含まれていて、これが基本周波数の音の波形を形成し、これが“音色”の違いとなります。

同じ“ド”の音でも、ピアノの音、ヴァイオリンの音、フルートの音、オーボエの音、それぞれこの波形が違っており特徴的な音色を発生している のです。 - 歪率(わいりつ、あるいはひずみりつ)

音響装置等の音響系にある信号を入力したとき、出力信号が入力信号成分だけでなくひずみ成分をどれだけ含むかの割合をいいます。例えば、 1000Hzの正弦波を入力したものに対して、出力は1000Hzの成分だけでなく、2000Hz、4000Hz、8000Hz・・・・などの周波数成分が含まれて出て来たと します。この場合の歪率は、歪率=出力(2000Hz成分+4000Hz成分+8000hz成分・・・・・の成分)÷出力1000Hz成分 となります。 つまり、入力したものに対して出力では入力したもの以外の成分がどれだけ含まれていたかを表します。 - 伝播特性、反射特性

音は必ずしも空気の中だけを伝播するだけではなく、水中、金属等あらゆるものを媒体として伝播します。液体や固体の中を伝播する場合は、 大気中を伝播するより桁違いに早いのですが、空気中でも気温や気圧で微妙に違います。その違いにも周波数特性があって、聴き手に聞き分けられる ようなレベルのもあります。特にコンサートホールを始め、その音を聞くフィールド(音場)の特性が重要になります。反射特性も音の伝播に関係が あるのですが、音には反射があります。反射は音を聞く構造物の大きさや構造設計、内装材質等で異なります。反射が全くないのが良いという 訳でもなく、適度な反射があった方が聴きやすいというのが通説です。反射が大きく、特異な特性を持ったホールなども昔は見受けられたという 事です。

我々が日常聞く音は、音響装置を通さない自然音は「アナログの音」です。音源から発生した音波は、空気中を粗密波として伝播して耳に入り 音として認識されます。

しかし音を記録し保存する場合、取り扱う音響信号をアナログ信号で扱うか、デジタル信号にして扱うかで違ってきます。CDのようなデジタル 記録媒体が発明され、音響分野に取り入れられるようになり大きく様変わりしました。

音響信号をデジタルで扱う代表は音楽CDです。CD-DA(Compact Disc Digital Audio)はその名のとおりデジタル信号で録音されております。 最近では更に音響特性を良くしたSACD(Super Audio CD)が開発され実用に供されて来ております。いずれにしても音の特性(周波数特性、 波形、過渡特性やダイナミック・レンジなど)の向上を目的に発達してきたものです。

これらに比して昔のレコード盤という録音媒体があります。これは円盤状のプラスチック媒体に音の信号の溝を彫り込み、これを再度レコード針 でなぞって電気的な音響信号を再現するというもので、扱う電気信号はアナログです。

CD等のデジタル信号で録音されたものでも、D/A変換をしてこれらの電気信号を増幅したり、変換したりする電子回路すなわちアンプ部分は アナログ信号として扱います。つまり録音媒体にアナログで録音するか、デジタルで録音するかで違いが出ます。

CDの取扱いの便利さ、特性の優秀さの理由により、デジタルで録音されたCD媒体が完全に支配したかに見えたのですが、最近、レコード録音を 懐かしむ人が増えてきました。やはりCDは、デジタルにする時のサンプリングという操作があり、原理的に原音とは少し異なった音波になるために、 耳の良い人には物足りさが残るのでしょう。原理的にはサンプリング周波数を無限大に高くすれば、元波形に近づくのですが、通常の場合は どうしても差が出てくるものと思われます。

電気信号を増幅したり、変換したりする電子回路すなわちアンプ部分についても、現在では殆どが半導体素子で構成されている電子回路になって しまいましたが、一昔前の真空管式の音響機器を懐かしむ人がいます。単なるノスタルジーだけでなく、確かに音そのものに温かみが感じられる のは筆者も同意します。こちらの方は、科学的な理由づけはわかりませんが、半導体素子で構成されている電子回路には性能だけを追及した冷たさ があることも事実です。

以上参考図

音波と周波数

波形