1.DAISY録音図書とは

1997年にシグツナ・プロジェクトによって世界標準となった「DAISY録音図書」は、その後各方面の理解と活用によって、日本でも大きく発展し、

普及して来ております。

DAISY録音図書とは、視覚障害者や、活字印刷物を読むことが困難な人々のために、デジタル技術を使った国際規格で録音された録音図書等のことを云います。

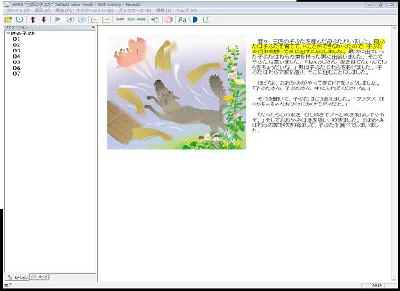

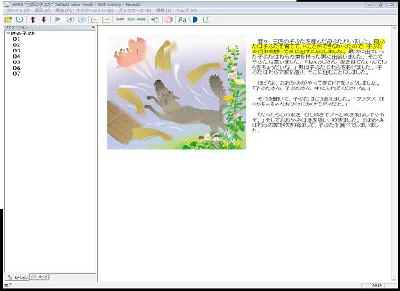

これまでは主として音を扱ってきましたが、最近では文章(TEXT)や画像を同期させたマルチメディア図書も出てきて居り、学習障害や認知症、知的障害の人々に

提供されるようになってきております。

2.私の所属している “DAISY―東京”の最近の活動

1989年に朗読ボランティアグループとして少数人数で発足し、視覚障害者への朗読カセットテープの提供を主に活動を開始しました。その後、2000年には

NPO法人に認定され、視覚障害者への録音図書(カセットテープ、CD)の提供や、新技術の調査、吸収、更には会員のレベルアップ、他の

ボランティアグループや公共図書館等への啓蒙・指導など幅広い活動を続けてきました。更に今年の8月には文化庁の「視覚障害者のための複製または

自動公衆通信が認められるもの」としても認定されました。

当初は、これまで蓄積された莫大なカセットテープ録音図書(個人持、ボランティアグループ、公共図書館所有ライブラリー等)のCD化が大きなテーマであり、

併せて新規に発生する障害者からの朗読リクエストに対応した録音図書の提供の業務に精力的に取り組んできました。それと同時にDAISY―東京内のボランティア

のスキルアップのための新技術の調査や教育等にも力を入れてきています

ここ数年前から増加した業務に、首都圏一円の公共図書館やボランティアグループへのDAISY図書編集の講習会事業があります。DAISY−東京のスタッフが、

必要機器を持ち込み、先方の会場で、2日〜3日間、20人〜30人に対してDAISY図書編集の方法を説明、実習する講習会です。公共図書館やボランティアグループ

もDAISY録音図書編集のスキルを持った人材の必要性が大きくなったため、育成依頼がDAISY−東京に寄せられることになり、その要請に応じた事業です。

その結果、各地域の視覚障害者からのDAISY録音図書購読のニーズは、その地域で対応できるようになり、各地域からのDAISY―東京への編集の依頼は

少なくなってきています。

新しい方向として、視覚障害者だけでなく、学習障害、認知症・知的障害者を対象にしたマルチメディア図書の調査検討を手掛けはじめています。

また、TEXT情報になった図書情報をパソコンに取り込み、それを編集し直してDAISY録音図書を作成するという新しい分野の検討も進めています。

これが軌道にのりますと、これまでボランティアに依存することが多かった、“朗読”が、不要になってくる可能性もあります。(ただし音声は合成音になりますので、

やや不自然さは残ります)

3.DAISY録音図書作成に使うハードウェア、ソフトウェア

・ハードウェア

パソコン・・・現在、使われているパソコンならほとんどのものが利用できる。

オーデイオ・インターフェイス・・・パソコンへマイクから直に音をとり込む場合

及びテープデッキ等から音をとり込む場合に使います。 たとえばONKYO SE―U―GX(1図)

録音用マイクロフォン・・・単一指向性のものが良い。市販のものでよい。カラオケ用はNG

モニター、編集用のヘッドホン・・・特に特別なものではない。市販のものでよい。

テープデッキ・・・使用頻度が高い。DAISY専用のものが望ましいが販売中止となったので

それなりに頑丈なもの。リモコン付きのもの。 ラジカセ等はNG。

視覚障害者用のDAISY録音図書専用レコーダー・・・RPT-2(シナノケンシ製ほか)(2図)

| |

(2図)DAISY録音図書レコーダー

(参照) シナノケンシ |

| (1図)Onkyo SE-U-GX | |

・ソフトウエア

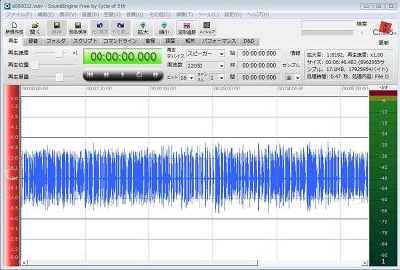

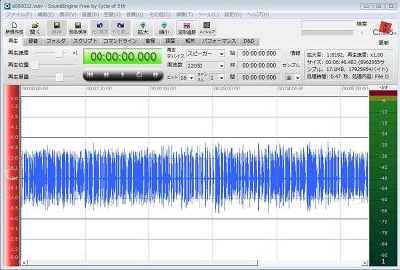

SoundEngine・・・音のとり込み、音量調整、修正、copy&past等(PCM .wavファイル)

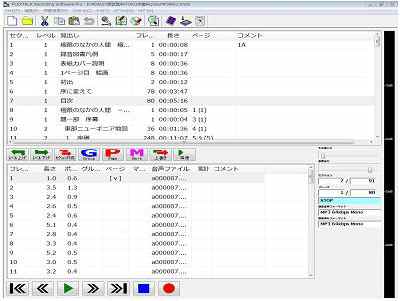

PRS Pro・・・音のとり込み、編集、音声エクスポート(MP-3化)CD焼付け 等

最新のものPRS Producer シナノケンシ製 (上記ULR参照)

LpPlayer・・・編集した結果やCDに焼き付けた結果を再生し音にして聞く。

AMIS・・・ 同上の目的に使う。

4.パソコンへの音のとり込み〜編集〜CD書き込み

1)パソコンに直に音をとり込む場合

マイクロフォンをオーデイオ・インターフェイスのマイクジャックに接続し、オーデイオ・インターフェイス

のUSBポートからUSBケーブルでパソコンにUSB接続をします。

ヘッドホンはオーデイオ・インターフェイスのホーンジャックに接続します。

パソコンのPRSソフトを起動し、タイトルその他を設定して録音をします。(.wavファイル)

2)テープデッキから音をとり込む場合

この場合は、テープデッキのOUTPUTからオーデイオ・インターフェイスのINPUTへRCAオーディオコード

で接続します。それ以降は1)と同じです。

パソコンはSoundEngineを起動し録音ボタンでカセットテープからの信号を受け、とり込みます。この場合

も .wavファイルとして保存します。

3)とり込んだ音の音量調整その他.

SoundEngineを使って、音量調整(個別、ファイル間)をします。その外、copy&pasteや削除、 結合、

音質改善などをします。

4)編集とCDへの書き込み

(3図)SoundEngineで波形とり込み、修正画面

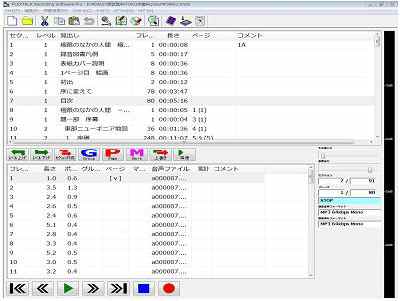

SoundEngineでとり込んだ音(.wavファイル)をPRSソフトの音声インポート機能で編集画面に展開し、

編集作業 をします。PRSで直接録音したものは既にPRS編集画面に展開された状況になっています。

(4図)PRS録音・編集画面

編集作業は「見出し」の作成、階層構造設定、ページ付け、参考事項チェック入れ、間隔補正、

全体朗読チェック等を行います。

編集作業が終わったらビルトブックという仕上げの作業を行い、PRSの音声エクスポート機能を

使ってMP-3化します。

更にPRSのCD書き込み機能を使ってCDに焼き付けを行います。

5)編集済みのものを聴く場合

・編集完了したCD図書をパソコンで聴く場合は、PRSの編集画面で聴くことが出来ますが

LpPlayerかAMISでも聴くことが出来ます。

(5図)AMISのマルチメディアDAISY再生画面

・視覚障害者がDaisy録音図書を聴く場合は、RPT-2やPTN2を利用します。

シナノケンシ プレクストーク 参照

5.各段階での仕様

カセットテープからパソコンへのとり込み、編集

SoundEngine : ・PCM ・.wavファイルの生成 ・サンプリング周波数 22,050Hz

・16ビット ・mono

PRS編集画面 : ・PCMでの編集 ・同上

・MP3ファイルに変換

・コーディック 64kbps 16ビット mono

参考:CD-DA(コンパクト ディスク デジタル オーディオ)

オーディオリニアーPCM 16bit 44.1kHz

SACD(スーパーオーディオCD いわゆるハイレゾCD)

ダイレクトストリームデジタル方式(DSD・・・・)

ΔΣ変調併用 高速標本化低ビット 1bit 2,822.4kHz)

|