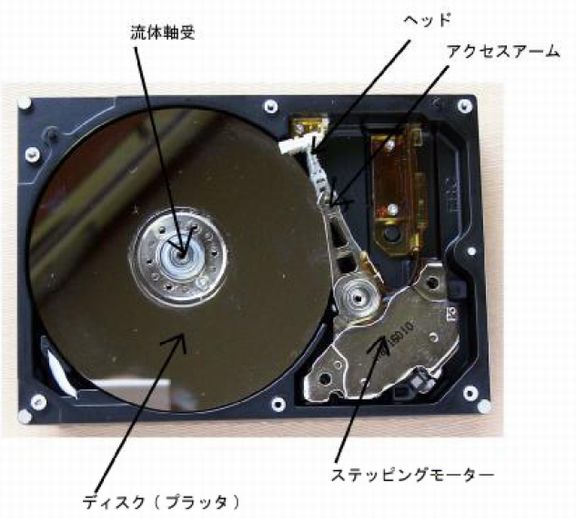

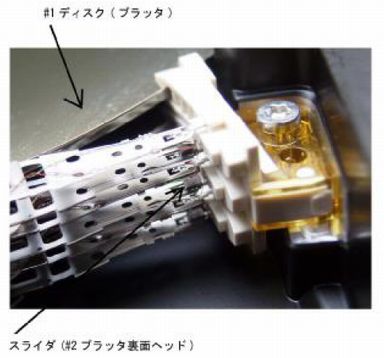

写真1 内部構造

講師 森田矩夫 さん

[概要]

私のパソコンから取り出した故障した Hard Disk Drive を分解して内部構造を調査した。

その写真とHDD に関する最新技術について解説する。

調査対象:IBM IC35L060AVER07-0 61.5GB 3.5inch 7,200rpm 2001-10製造

[写真]

写真1 内部構造

写真2 裏面形状

{余談} HDD は 1956年にIBM が発明。これは 24吋ディスク50枚から構成されていたが、記憶容量はたったの 4.4MB しかなかった3)。

[基本構造]

1.記録部

記録ディスク(プラッタ) 3.5、2.5、1.8、1.0 吋 40GB/3.5"/枚 4枚構成

2.読み書き部

ヘッド GMR 再生ヘッド スライダ(ca.1x1.2x0.3mm)の小型化

アクセスアーム オートリトラクト機能

3.駆動部

スピンドルモーター 5400、7200、10000、15000 rpm

流体軸受 流体動圧軸受

4.コントロール基板

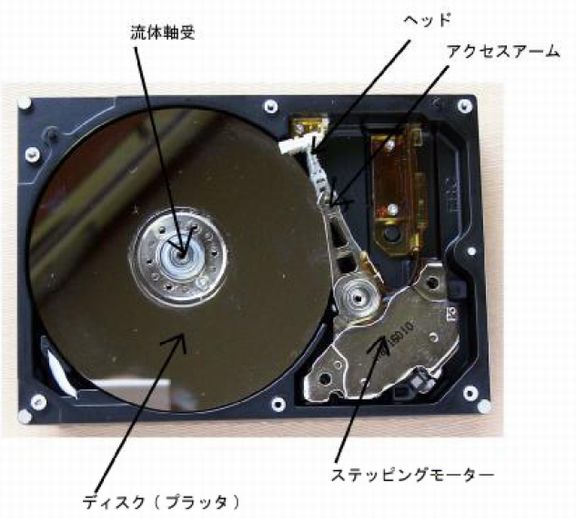

[記録ディスク構造の例1)]

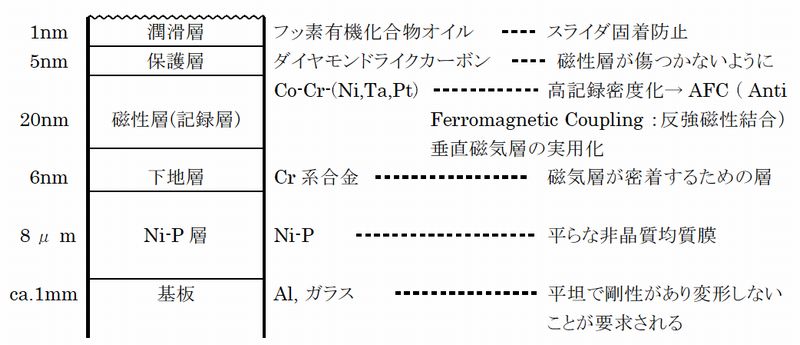

[ヘッド技術]

|

| 図1 ヘッド構造図2) |

[ヘッドの飛行]

|

| 写真3 スライダ(四角の部分)とシッピングゾーン |

[Hard Disk Drive メーカー]

○ Maxtor

○ Seagate

○ Hitachi Grobal Strage Tecghnologies(日立+IBM )

○ Western Digital

○ 富士通 東芝 Sumsung Electronics

[文 献]

1)押木満雅:「ストレージングデバイスの現状と今後の動向」 20003/09/23

2)電波新聞別冊 2003/01/09

3)伊勢雅英:「伊勢雅英の最新 HDD テクノロジ探検隊[前編]」 Enterprise watch 2005/04

4)楠清尚:「HDD 用動圧ベアファイトユニット」 NTN TECHNICAL REVIEW No.71 (2003)